Entre as cerca de 150 vítimas estava o gigante da literatura de língua hebraica Yosef Haim Brenner, que foi enterrado com dezenas de outros judeus massacrados em uma vala comum em Tel Aviv

Israel marcou no mês passado seu 73º Dia da Independência, observado como sempre logo após o Dia da Memória para soldados mortos e vítimas de terrorismo. O último evento trouxe uma distinção agridoce: para os israelenses, o ano anterior foi de longe o menos sangrento de sua história – apenas três morreram em ataques violentos – e no ano anterior foi o segundo mais calmo – com 11.

O fato de esses números serem motivo de celebração é uma ilustração da resignação israelense de viver em um ambiente sem paralelo no mundo desenvolvido – uma realidade que um de seus romancistas proeminentes e ativistas pela paz chama, desoladamente, a morte como um modo de vida.

Pois não existe educação como a experiência, e em seus quase três quartos de século de existência, este país conheceu três guerras com vários vizinhos, mais duas no Líbano, três em Gaza, duas intifadas e inúmeros atos hostis individuais. Mas, para dar sentido ao conflito hoje, é instrutivo olhar ainda mais para trás, para os eventos de exatamente um século atrás, antes que houvesse um Estado judeu ou mesmo um Mandato da Palestina.

Em 1º de maio de 1921, no interlúdio entre a conquista da terra pela Grã-Bretanha e a ratificação de seu mandato pela Liga das Nações, tumultos abalaram a Palestina. Foi a primeira vez desde as Cruzadas que civis na Terra Santa experimentaram o que mais tarde seria denominado, com severa esterilidade, um incidente de fatalidade em massa. E foi, para o movimento sionista, um ponto de inflexão em sua percepção da “questão árabe” e sua própria relação com a força armada e a retribuição.

A Declaração de Balfour, a conquista britânica da Terra e o fim da Grande Guerra produziram euforia no movimento Yishuv – isto é, os judeus que viviam no pré-estado de Israel – convencendo-o de que os sonhos de soberania na Palestina estavam à beira de cumprimento. Mas, como escreve o historiador israelense Benny Morris, a “violência massiva de 1921 deixou uma impressão inerradicável nos sionistas, levando para casa a precariedade de seu empreendimento”.

A necessidade de uma defesa forte – uma convicção anteriormente limitada a alguns obstinados – agora começou a gotejar no pensamento sionista mainstream.

“Os ataques árabes de maio forçaram vários líderes do Yishuv a perguntar – embora apenas a portas fechadas – se havia chegado a hora de ‘chamar a atenção’, ou seja, reconhecer que existia uma hostilidade árabe genuína, generalizada ou intensa “, Acrescenta outro historiador, Neil Caplan.

Para o Yishuv, os distúrbios de maio marcaram o primeiro passo no confronto com o que a estudiosa israelense Anita Shapira chama de “a aterrorizante perspectiva de uma guerra sem fim à vista”.

Entra o Sr. Churchill

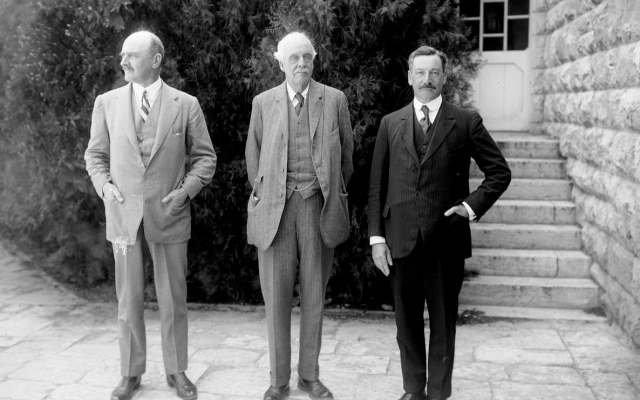

Em fevereiro de 1921, David Lloyd George – primeiro-ministro britânico durante a Declaração de Balfour e um sionista comprometido – deu a Winston Churchill um novo emprego. Membro dos gabinetes de guerra e pós-guerra, Churchill era então conhecido principalmente como o homem por trás da desastrosa tentativa anfíbia de sufocar a capital otomana em Gallipoli. Ele agora seria secretário de Estado para as colônias, a posição mais individualmente responsável, entre outras coisas, pela política palestina da Grã-Bretanha.

Um mês após sua nomeação, Churchill visitou a Palestina pela primeira vez. Em Tel Aviv, ele conheceu o prefeito Meir Dizengoff na prefeitura em Rothschild Boulevard, e em Jerusalém ele marcou a cerimônia de inauguração da Universidade Hebraica.

Dias depois, ele conheceu líderes da comunidade árabe da Palestina na sede britânica, Government House. Liderados pelo ex-prefeito de Jerusalém, Musa Kazem al-Husseini, eles leram para ele um memorando de 39 páginas.

Comparado com a operação de relações públicas polida, bem organizada e comparativamente bem financiada dos sionistas, o memorando foi um esforço nada assombroso. Erros tipográficos abundavam, com a página de título até mesmo com a grafia incorreta de “Palestina”.

Os judeus, dizia, eram “pertencentes a um clã e não vizinhos”, ativos em todo o mundo como “defensores da destruição” que acumulavam riquezas enquanto empobreciam seus países de residência. Recomendou que ele lesse “o perigo judeu”, mais conhecido como “Protocolos dos Sábios de Sião”. O tom do memorando foi ameaçador ao ponto de auto-sabotagem. No entanto, visto em retrospecto, também foi profético.

“O árabe é nobre e generoso, também é vingativo e nunca se esquece de uma má ação. Se a Inglaterra não assumir a causa dos árabes, outras potências o farão “, afirmou. “Se ela não ouvir, talvez a Rússia atenda a ligação um dia, ou talvez até a Alemanha”.

Quanto à Declaração Balfour, “é um contrato entre a Inglaterra e uma coleção de história, imaginação e ideais que existem apenas nos cérebros dos sionistas que são uma empresa, uma comissão, mas não uma nação”.

Os judeus estavam espalhados pela terra, dizia o memorando. “Religião e língua são o único vínculo. Mas o hebraico é uma língua morta e pode ser descartada. Como então a Inglaterra poderia concluir um tratado com uma religião e registrá-la na Liga das Nações” – Os árabes não foram consultados e nunca consentirão “, disse.

Se a mensagem dos árabes foi calculada para galvanizar Churchill, falhou gravemente. Ele rejeitou seus apelos, dizendo-lhes:

“É manifestamente correto que os judeus tenham um Lar Nacional onde alguns deles possam ser reunidos. E onde mais isso poderia estar senão nesta terra da Palestina, com a qual por mais de 3.000 anos eles estiveram íntima e profundamente associados” Achamos que será bom para o mundo, bom para os judeus e bom para o Império Britânico. Mas também achamos que será bom para os árabes que moram na Palestina “.

E, no entanto, se Churchill esperava que seus comentários convencessem os árabes de que resistir ao lar nacional judeu era inútil, ele também havia calculado mal. Sua defesa fulsiva do sionismo parece tê-los apenas inflamado ainda mais.

Socorro

O primeiro dia de maio de 1921 foi o “Primeiro de Maio”, o dia internacional de solidariedade laboral. Duas procissões foram programadas para a ocasião, ambas planejadas por judeus. Um era por Ahdut Ha’avoda (Unidade Trabalhista), um novo partido liderado por David Ben-Gurion e Berl Katzenelson, em Tel Aviv. Seu comício foi autorizado.

A outra, em Jaffa, era do bem menor Partido Socialista dos Trabalhadores, que sonhava com uma União Soviética da Palestina e distribuíra panfletos em iídiche e árabe com esse objetivo. O deles não era.

As duas marchas trabalhistas colidiram em Manshiya, um bairro misto de árabe-judeu em Jaffa, em torno da mesquita Hassan Bek. Os punhos voaram e uma marxista foi derrubada e sofreu um grave ferimento na cabeça.

A essa altura, alguns residentes árabes de Jaffa haviam se reunido em Manshiya. Eles ficaram perturbados com a crescente frequência de barcos de imigrantes atracando no porto de Jaffa nos poucos anos desde a chegada dos britânicos e o fim da Primeira Guerra Mundial, descarregando cerca de 20.000 judeus em suas praias. E ficaram com a impressão de que a maioria dos judeus era bolchevique e que os bolcheviques se opunham à propriedade, ao casamento e à própria religião.

Dois membros da nascente Polícia Palestina – os policiais Cohen e Tawfiq Bey – trabalharam arduamente para manter suas respectivas comunidades separadas. Então, um de seus camaradas britânicos atirou para o alto e, na confusão, não ficou claro quem havia aberto fogo e contra quem.

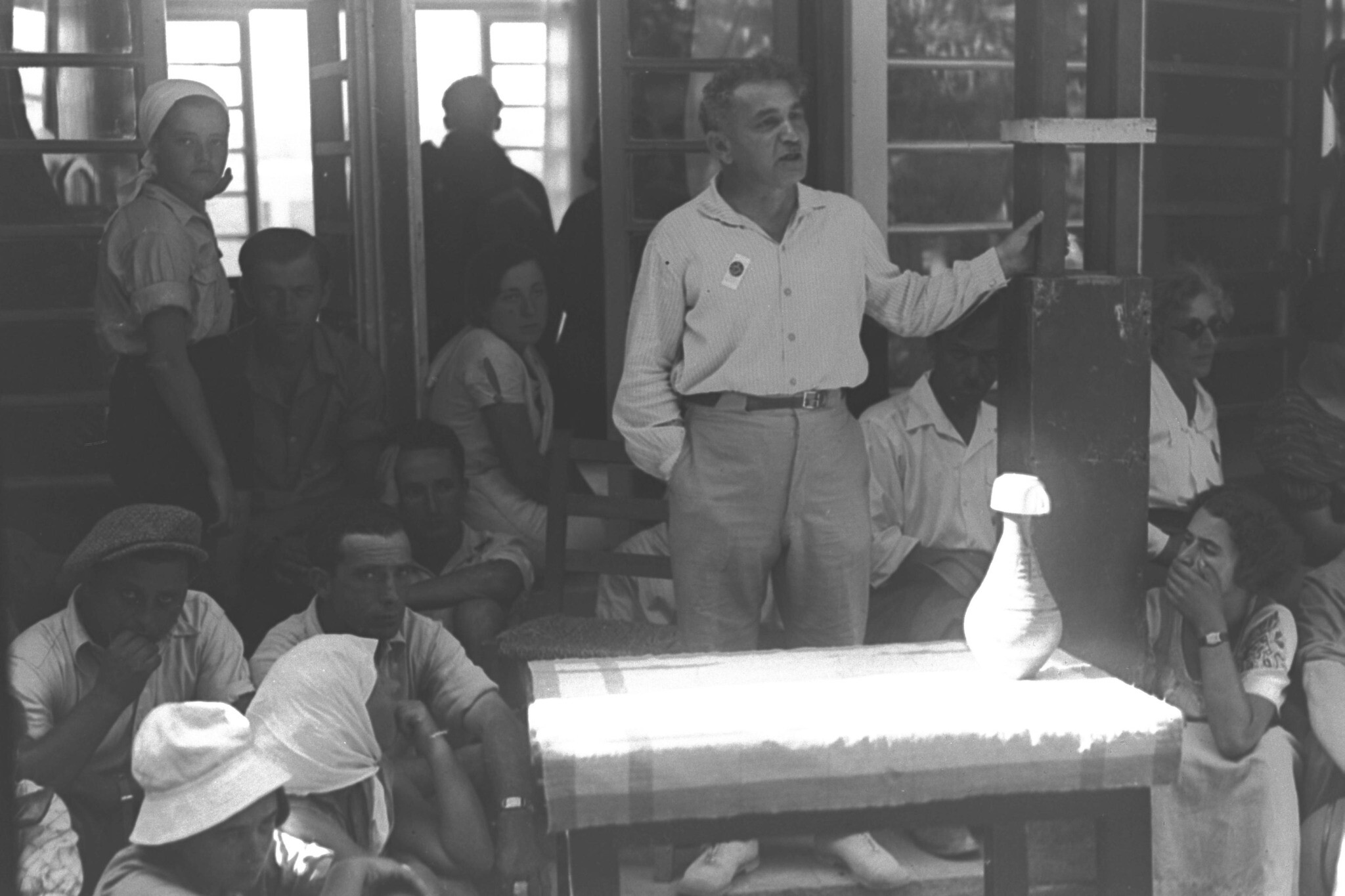

Havia agora vários milhares de pessoas em Manshiya, onde, de acordo com uma comissão de inquérito subsequente, “uma caça geral aos judeus começou”. Os judeus foram agredidos – alguns fatalmente – em suas casas e lojas com instrumentos rudes, e depois mulheres, crianças e até idosos vieram saquear. Três efendis árabes de alto escalão, incluindo o prefeito, chegaram para acalmar os ânimos, mas encontraram a rua principal de Manshiya inteiramente saqueada. Os mortos e feridos foram carregados para o Ginásio Herzliya, em Tel Aviv, a primeira escola secundária de língua hebraica da Palestina.

Enquanto isso, outra multidão se reuniu no albergue para imigrantes judeus no bairro Ajami de Jaffa, onde cerca de 100 recém-chegados estavam hospedados até encontrar trabalho. Para alívio dos imigrantes, dois policiais árabes chegaram. Mas eles também começaram a atirar no albergue e no portão principal. Um superior mandou que parassem, mas depois foram almoçar em casa. Os oficiais continuaram atirando, o portão foi aberto e a turba entrou.

Alguns homens tentaram fugir para a rua e foram espancados até a morte com paus e tábuas de madeira. Outros foram mortos no pátio do albergue. Um policial árabe tentou estuprar várias mulheres; outros vizinhos árabes deram abrigo aos judeus desesperados. Várias horas se passaram antes que um pequeno contingente de tropas britânicas chegasse de Lod e Jerusalém.

Um relato árabe do período descreve os eventos em termos bastante diferentes. No relato do lutador-cronista Subhi Yasin de Shefa-‘Amer (que os judeus chamavam de Shfaram), eram os sionistas o partido belicoso. Sua agressão não foi física, mas demográfica e política: sua determinação inabalável de tornar a Palestina sua.

“A ansiedade reinou sobre o triste destino que aguardava a terra e o povo devido à política britânica que faria da Palestina a pátria nacional judaica, e na brava cidade árabe de Jaffa uma nova revolta irrompeu em 1º de maio de 1921. Combatentes árabes pela liberdade estabelecidos sobre o centro de imigrantes sionistas e matou vários judeus … Dezenas de lutadores pela liberdade árabes foram martirizados pelas balas da polícia britânica … balas traiçoeiras disparadas para proteger os agressores judeus “, escreveu Yasin.

Um ano antes, havia visto um ataque na Cidade Velha de Jerusalém no festival muçulmano de Nebi Musa e contra o guerreiro de um braço Joseph Trumpeldor e seus camaradas em Tel Hai, na parte superior da Galiléia. No entanto, esses ataques, embora chocantes para o Yishuv, haviam infligido um número de mortes na casa de um dígito – cinco e oito, respectivamente.

Além disso, os incidentes anteriores ocorreram sob uma administração militar temporária remanescente da guerra, considerada hostil ao sionismo e mal equipada para manter a lei e a ordem. O ataque de 1921 ocorreu sob uma nova administração civil chefiada por Herbert Samuel, que como o primeiro judeu no gabinete da Grã-Bretanha foi crucial para lançar as bases para a Declaração de Balfour quatro anos antes.

Pior, desta vez em uma ordem de magnitude totalmente diferente. No final do dia, 27 judeus estavam mortos e mais de 100 feridos. Moshe Shertok (mais tarde Sharett), um ativista sionista da Palestina então estudando em Londres, escreveu a seus irmãos de volta para casa: “A catástrofe” – a shoah, em hebraico – “veio abruptamente”.

O segundo dia

Na vila-satélite de Jaffa, Abu Kabir, os árabes se aglomeravam perto da grande casa desbotada do século 19 que os habitantes locais chamavam de Casa Vermelha. Uma família de imigrantes recentes da Rússia o havia alugado de um effendi chamado Mantoura. Eles administravam uma fazenda de gado leiteiro e sublocavam quartos no andar superior. Quatro dos pensionistas na época eram escritores; um era Yosef Haim Brenner.

Brenner, ele próprio nascido na Rússia, estava na Palestina há mais de uma década e foi um dos pioneiros da literatura hebraica moderna. Sua obra se debateu com as mesmas questões que ocupavam tantos judeus da época: fé ou dúvida; separação ou universalismo; sensualidade ou ascetismo; Hebraico ou iídiche; Velho Mundo, Novo Mundo ou Velho-Novo Land. Ele usava um casaco de lã preto surrado e deixava o cabelo e a barba compridos. Ele parecia um amálgama de um personagem da lenda hassídica e do que os russos chamavam de yurodivi, um tolo sagrado.

Brenner admirou o enraizamento dos árabes na terra, mas os comparou a um vulcão adormecido. Um sionista fervoroso, ele, no entanto, temia que a Palestina nunca pudesse fornecer o refúgio seguro para os judeus que os fundadores do movimento previram: “Você quer fornecer refúgio para um pardal ferido no galinheiro?” ele escreveu.

“Amanhã, talvez, a mão judaica que escreve estas palavras seja esfaqueada, um ‘xeque’ ou ‘hajj’ enfiará sua adaga bem à vista do governador inglês”, ele havia escrito pouco antes, “e essa mão judia vai ser incapaz de fazer qualquer coisa … pois não sabe como segurar uma espada. ”

No dia seguinte aos tumultos de Jaffa, Brenner e seus companheiros internos determinaram que a Casa Vermelha não era segura e partiram para Tel Aviv a pé. Na época, circulavam rumores de que judeus haviam matado crianças árabes. A fofoca era exagerada, mas não sem base: em Manshiya, judeus foram encontrados espancando vários árabes, incluindo uma mulher e um menino.

O grupo de Brenner chegou até o cemitério Sheikh Murad, onde os enlutados estavam enterrando o filho do policial Mahmoud Zeit, morto no dia anterior em circunstâncias pouco claras. Seguiu-se um linchamento: quatro dos judeus foram mortos com varas e machadinhas; dois outros, incluindo Brenner, a tiros. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, com o rosto para baixo e nu abaixo da cintura.

“Um assassinato horrível”, escreveram os investigadores mais tarde, descrevendo-o como um “autor judeu de alguma reputação”. O grupo de Brenner e dezenas de vítimas de Jaffa foram enterrados em uma vala comum no único cemitério de Tel Aviv.

O Haganah – o grupo de autodefesa judaico fundado apenas um ano antes – proibia atos de vingança, mas nem todos os seus membros estavam inclinados a ouvir. A história registraria os distúrbios de maio de 1921 não apenas como o pior golpe já desferido na empresa de assentamento sionista, mas a primeira vez que os judeus do Yishuv lançaram atos de vingança.

Uma pessoa identificada nos arquivos do Haganah apenas como “A.S.” lembrou que no segundo dia dos motins, ele convocou oito voluntários, todos armados com armas automáticas. Ele disse-lhes que invadissem as casas árabes e destruíssem tudo, poupando apenas crianças pequenas. Eles alcançaram “bons resultados”, disse ele.

Um padeiro chamado Ibrahim Khalil al-Asmar disse que os judeus entraram em sua casa, bateram nele com varas de madeira e apontaram um revólver para ele. Em iídiche, ele implorou: “Não saí; Eu não fiz nada.” Eliyahu Golomb, pai da Haganah, confirmou que um dos membros do grupo havia se rebelado e matado um árabe corcunda, com seus filhos, em um laranjal. “Os judeus estão fazendo coisas terríveis”, escreveu um aluno do Ginásio Herzliya.

O livro oficial de história do Haganah observa que havia “um grão de verdade” nas alegações de judeus, incluindo pelo menos um policial, atirando em civis árabes. Os agressores foram absolvidos por falta de provas, observa o livro, “mas os próprios atos foram cometidos”.

Os distúrbios se espalharam para outras aldeias judaicas – Kfar Saba, Rehovot, Hadera – causando grandes danos, mas sem vítimas. Em 5 de maio, um grande contingente de beduínos relatou ter vários milhares de feridos em Petah Tikvah, matando quatro judeus, ferindo mais uma dúzia e exigindo ataques aéreos britânicos para reprimir. Um arquiteto judeu que trabalhava para os britânicos usou suas conexões para “emprestar” as armas Haganah do arsenal de Jaffa (o estratagema foi revelado no ano passado).

Demorou quase uma semana para que a ordem fosse restaurada. Pelo menos 100 pessoas morreram, quase igualmente divididas entre judeus e árabes, com cerca de 150 judeus e 75 árabes feridos. Tanto quanto pudemos discernir, os judeus caídos foram todos mortos pelos árabes. Dos árabes mortos, a maioria sucumbiu às balas e bombas das tropas e policiais britânicos. Quantos, inocentes ou cúmplices, foram mortos por judeus provavelmente nunca será determinado.

Paliativos

No mesmo dia em que a ordem foi restaurada, o Alto Comissário Samuel nomeou uma comissão de inquérito chefiada por Thomas Haycraft, o jurista recém-chegado da ilha de Granada para servir como presidente da Suprema Corte da Palestina.

E apenas um dia depois, Samuel nomeou Hajj Amin al-Husseini, um parente do ex-prefeito, como mufti de Jerusalém. O jovem Husseini havia fugido do país no ano anterior em meio a acusações de incitar os tumultos de Nebi Musa, mas Samuel o perdoou posteriormente como um gesto de boa vontade. Agora ele estava prestes a se tornar o homem mais poderoso da Palestina árabe (em poucos meses Samuel criou um Conselho Muçulmano Supremo, que Amin logo chefiou também), com consequências mais profundas do que qualquer pessoa na época concebeu.

Seguiram-se outras medidas paliativas. Para conciliar os judeus, um pequeno número de armas foi distribuído para cada comunidade judaica – uma piscadela britânica para a Haganah tecnicamente ilegal. Para conciliar os árabes, Samuel suspendeu temporariamente a imigração, e um punhado de navios foi forçado a retornar à Europa com seus desanimados migrantes. Ben-Gurion, em uma viagem para arrecadar fundos para Londres quando os distúrbios estouraram, precisaria esperar três meses para retornar.

Em um discurso em Jerusalém um mês após os tumultos, Samuel esforçou-se para acalmar os nervos. Os judeus, no entanto, rapidamente perceberam que suas palavras visavam não acalmar suas ansiedades, mas sim os árabes. O alto comissário afirmou que “nunca iria impor a eles uma política que o povo tivesse motivos para pensar que fosse contrária a seus interesses religiosos, políticos e econômicos” e, em qualquer caso, “as condições da Palestina são tais que não permitem qualquer coisa na natureza de uma imigração em massa. ”

As garantias não conseguiram aplacar os temores árabes.

“O derramamento de sangue que ocorreu em Jaffa e os princípios bolcheviques que os imigrantes judeus estão espalhando na Palestina são apenas o resultado natural da Declaração de Balfour”, advertiu o jornal de Jerusalém Bayt al-Maqdis. “Nesta hora crítica, mais uma vez apelamos ao Governo para que retire essa Declaração e essa política, antes que a situação se agrave e o Governo se sinta incapaz de apagar o fogo da desordem.”

“Não podemos assistir pacientemente a nossa pátria passar para as mãos dos outros. Ou nós ou os sionistas! ” disse membros do Executivo Árabe Palestino. “Não há espaço para os dois elementos lutarem juntos na mesma área. As leis da natureza exigem que um lado seja derrotado … Não há como escapar do fato de que um de nós deve vencer. ”

“Muita vingança”

A Comissão Haycraft trabalhou por 10 semanas e ouviu quase 300 testemunhas. Naquele outono, ele divulgou seu relatório. Atribuiu a instigação da matança diretamente aos árabes, castigando sua “selvageria” e “brutalidade”. Os judeus agiram com igual ferocidade, argumentou, “mas eles tinham muito a vingar [sic].”

Depois de deplorar a violência, a comissão expôs suas causas. A fúria árabe, concluiu, vinha do medo da dominação demográfica, econômica e política dos judeus. Disse que a liderança sionista falhou em acalmar os temores dos árabes – ao contrário, apenas os ampliou – e recomendou que a Grã-Bretanha anunciasse clara e publicamente seus planos para a Palestina.

Esse enunciado veio na forma do Livro Branco de 1922, conhecido pela posteridade como Livro Branco de Churchill, mas em grande parte escrito pelo próprio Samuel. Ela reafirmou a visão da Declaração Balfour de um lar nacional judeu na Palestina, mas rejeitou qualquer ideia de criar uma Palestina totalmente judaica, “tão judia quanto a Inglaterra é a inglesa”. Tal projeto seria impraticável, disse, e não era o objetivo da Grã-Bretanha. Crucialmente, determinou que a imigração deveria continuar, mas apenas na medida em que fosse permitido pela “capacidade econômica do país … para absorver os recém-chegados.”

Os sionistas ficaram irados, mas, por sua vez, Churchill permaneceu dedicado como sempre ao programa. No parlamento, um mês depois, ele castigou colegas que iriam eliminar Balfour.

Sim, ele reconheceu, houve violência esporádica, mas mesmo um milhão de libras por ano não seria um preço muito alto pela “guarda britânica desta grande terra histórica e por manter a palavra que ela deu a todas as nações do mundo . ”

O desenvolvimento da Palestina foi uma bênção para o Império Britânico tanto quanto para os árabes, ele reiterou.

“Disseram-me que os árabes teriam feito isso sozinhos. Quem vai acreditar nisso? Deixados por conta própria, os árabes da Palestina não teriam dado passos efetivos em mil anos para a irrigação e eletrificação da Palestina. Eles teriam ficado muito contentes em morar – um punhado de pessoas filosóficas – nas planícies devastadas e queimadas pelo sol, deixando as águas do Jordão continuarem a fluir desenfreadas e desamarradas para o Mar Morto “, disse Churchill.

Pouco depois, Churchill recebeu novamente líderes árabes-palestinos em Londres. Mais uma vez, ele rejeitou suas exigências de autogoverno e a revogação do lar nacional.

“O Governo britânico pretende cumprir a Declaração Balfour. Eu disse isso a você repetidas vezes. Eu disse isso a você em Jerusalém. Eu disse isso a você na Câmara dos Comuns outro dia. Digo-lhe isso agora … Pretendemos trazer mais judeus. Não pretendemos que você impeça a entrada de mais pessoas “, disse Churchill.

‘Calamidade’

Publicamente, os líderes sionistas continuaram a insistir que os distúrbios foram obra de alguns criminosos ou de um punhado de efêndis ansiosos por sua capacidade de explorar os camponeses árabes estar em perigo. Certamente, garantiram aos britânicos, não havia um movimento nacional árabe-palestino consolidado digno de nota.

Ben-Gurion exemplificou a negação predominante da época. Ao longo da década de 1920, ele continuou a insistir que a oposição árabe era um fenômeno de pequena escala, a ser superado educando as massas árabes sobre a fraternidade das classes trabalhadoras e os benefícios materiais do sionismo.

Um líder sionista na Palestina, Jacob Thon, discordou. Culpar os efendis pela explosão era uma boa tática, disse ele, mas “entre nós, devemos perceber que temos que contar com um movimento nacional árabe. Nós mesmos – nossas próprias [ações] – estamos acelerando o desenvolvimento do movimento nacional árabe “.

Outro dissidente era um novo imigrante da Alemanha, que subia rapidamente nas fileiras sionistas, chamado Haim Arlosoroff. Era verdade, escreveu ele, que pelos padrões europeus faltava à Palestina um movimento nacional árabe reconhecível. A educação árabe era muito subdesenvolvida, seu comércio muito limitado, sua indústria inexistente. Os árabes tinham muitas disputas: Effendi contra camponeses, muçulmanos contra cristãos, família contra família. A religião moveu as massas mais do que qualquer noção de nacionalidade. Sob tais circunstâncias, ele calculou, nenhum movimento nacional reconhecível existia, nem poderia tão cedo.

Mas negar que algo estava acontecendo entre os árabes da Palestina foi um grave erro, “como um médico que fica ao lado do leito de um paciente chafurdando na febre da malária e nega a existência da doença porque o sangue do paciente não se assemelha ao que está acostumado a ver seu microscópio “, disse Arlosoroff.

Existe um movimento árabe incipiente na Palestina? “Há”, concluiu Arlosoroff, colocando o texto em negrito para dar ênfase, e descartar seu significado traria “calamidade”.

O rescaldo

A relativa calma que se seguiu aos distúrbios de 1921 permitiu que o país progredisse. No verão de 1922, o Conselho da Liga das Nações confirmou o esboço do Mandato da Palestina e, um ano depois, ele entrou em vigor. Cumprindo as esperanças e esforços sionistas, o texto do Mandato consagrou o apelo da Declaração de Balfour facilitando o lar nacional judaico, enquanto ao mesmo tempo salvaguardava os direitos cívicos e religiosos árabes – mas não, explicitamente, políticos. O próprio Lord Balfour o visitou em 1925 para inaugurar a Universidade Hebraica, e os judeus o homenagearam com um piquenique gourmet em Petah Tikvah, no mesmo campo onde o sangue correra quatro anos antes.

No final da década, a placidez havia se mostrado uma ilusão. O ano de 1929 trouxe massacres em Hebron e Safed que superaram qualquer coisa vista em 1921. E a primavera de 1936 viu a erupção – mais uma vez, em Jaffa – da Grande Revolta Árabe, a primeira “intifada” da Palestina, que pegou fogo não por dias, mas três anos, deixando não dezenas, mas mais de 500 judeus mortos, junto com várias centenas de funcionários britânicos e vários milhares de árabes.

Uma guerra para sempre

É um exercício contrafactual intrigante ponderar como os líderes sionistas de um século atrás poderiam reagir se soubessem que em 2021, apesar de alguns acordos de paz, a guerra árabe-judaica continua. Para alguns, como Herbert Samuel ou o chefe americano da Universidade Hebraica Judah Magnes, a ideia de conflitos potencialmente intermináveis era terrível demais para contemplar e justificar uma redução significativa das ambições sionistas – acima de tudo, no ritmo da imigração – pelo bem da paz . Para outros, era uma realidade enervante, mas inevitável, a ser confrontada sem ilusões.

A evolução do próprio Ben-Gurion sobre a questão veio por volta do final dos anos 1920 ou início dos anos 1930. Em meados dos anos 30, ele parece ter concluído que as aspirações judaicas e árabes pela Palestina eram mutuamente exclusivas, condenando ambas a uma “guerra de vida e morte” que provavelmente não cessaria tão cedo.

Pouco antes da eclosão da revolta árabe de 1936, Ben-Gurion confidenciou a Magnes que a diferença entre eles era que este estava disposto a sacrificar a imigração em grande escala pela paz, enquanto para ele, para quem a paz também era cara, o imperativo de O sionismo estava acima de todos os outros. Ao intelectual árabe George Antonius, ele disse: “Se tivermos que escolher entre os pogroms na Alemanha e na Polônia, e na Palestina, preferimos os pogroms aqui”.

E no auge da Revolta Árabe, 10 anos antes do nascimento de Israel, Ben-Gurion fez um discurso notavelmente franco aos colegas, que pesquisou o futuro com uma mistura de aceitação e determinação quase fatalista.

“Não nos iludamos: não enfrentamos o terror, mas a guerra. Esta é uma guerra nacional que os árabes declararam contra nós. O terror é apenas um de seus meios “, disse Ben-Gurion.

“Existem dois povos” na Palestina, disse Ben-Gurion, extraindo as palavras-chave para o peso. “Os árabes não têm culpa se não querem que este país deixe de ser árabe … nosso empreendimento visa transformar esta terra em judia.”

Os judeus enfrentaram não um levante de centenas de homens armados, nem mesmo de milhares, mas de todo o povo árabe, disse ele. Eles devem esperar anos de conflito armado; eles devem assumir que a luta contra eles se tornará mais feroz.

“Temos perdas, perdas amargas”, disse Ben-Gurion, “e podem continuar por talvez centenas de anos”.

Publicado em 01/05/2021 18h58

Artigo original:

Achou importante? Compartilhe!